一、溯源考: 大坑火龍的由來與發展

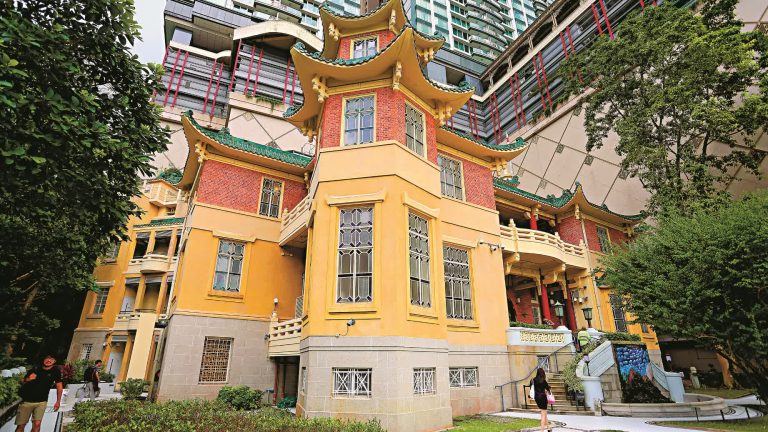

大坑火龍文化館(Folklore Research Institute Place, Macau),一個位處澳門中部文化重鎮的非營利研究機構,透過典藏、展示、研究,活化傳承澳門火龍工藝文化。其源起,並非一朝一夕。大坑火龍,乃澳門獨有的巡遊花車節目中火龍表演之稱謂,通常於農曆七月十五盂蘭盆節期間亮相,是澳門重要的民俗節慶文化資產。追溯其形制,與廣府地區宗教儀式「點燈」和元宵節常見「火龍」或「火把龍」的表演略有差異,體現本地化改造。

文化館名為「大坑火龍文化館」,強調對大坑地區獨特火龍形制的保存與研究。大坑,地理/locale上可指澳門某一特定居民區或是傳統市坊集中地,其火龍傳承優於其他澳門角落。火龍的 конструкция,通常由長竹片為骨,覆蓋紙製或布製身體,中間悬挂数盏滚烫油灯,故以「火龍」為名。這種工藝的存在,承載著水神信仰、驅邪納吉、慶祝節日的功能,與珠三角形制相似,皆源於對水患抗禦及生活安定渴望的體現。

二、文化思想層面:火龍的符號解碼

火龍在澳門民俗信仰中,不再是單純的裝飾物或表演道具,更是溝通人神的媒介。透過操控火龍,居民與神明展開「對話」,參與祭祀儀式後巡遊的火龍尤其彰顯權威認可 (Traditional Chinese: 威信認可)。其多民族、多民系移民總體中形成統合的文化符號,有助於緩和族群差異,構築身份認同。

火龍形象兼具矛盾性:其火光可驅邪避害,但火焰易生危險;作為工藝品,需要美學投入,展現創造力,但燒制油燈、製作竹骨耗費資源,體現稻作文化中「投入期望換取保障」的思想模式。火龍的流動性特性,通過特定場合的公開展演,擴散文化價值和地方認同,更深化宗教儀式與社會互動緊密連結。

三、內容物與核心元素:火,龍,與傳統工藝技法

火龍文化館的核心展示物件,自然是形形色色的火龍,包括表演用的軒昂大型火龍,也典藏小型工藝品、相關宗教儀式紀錄、歷史照片、製作者訪談錄等,形成系統性展示。

1. **火**

以傳統燃油(如植物油、妥為包裹的煤油)照明為主,體現古法材質限制。研究關心火源安全性、燃料可持續性,亦探討從油燈改為更現代光源的適應過程,但保留傳統火元素仍是長辯。

2. **龍**

吻、鱗片、尾部的設計,反映龍的形象如何從廣府傳入源型中本地.mixin變化。龍作為中國傳統祥瑞圖騰,大坑火龍是否「定型化」了某種特徵,例如特定的花紋(如意草、鎣頭)、長相,將顯示出特定社區的文化品味。

3. **工藝技法**

* **竹骨結構**:以削扁竹片為節,編插成龍身骨架,需要強度與柔韌性的平衡。館藏或須ância收集失傳工藝,如骨架編織手法。 * **裱糊彩繪**:龍身常用軟紙、絹布覆裹後,施以色彩、添刻圖案。館藏常見不同色彩組合、裝飾符號,反映美學流變。 * **油燈置放**:油燈固定方式、數量、材質、悬挂高度是表演安全與視覺效果的關鍵技術環節。 * **操控技巧**:舞龍非單純力氣活,涉及節奏、平衡、轉彎、快速變換隊形等技巧,反映傳授-學習體系。

四、社會功能與教育宣傳

作為文化館,除展示外,更承擔教育、研究和推廣功能:

教育推廣: 辦公室定期舉行互動工作坊、導賞參觀、學術講座,讓大眾特別是青少年,從解說、體驗中認識火龍工藝,強化文化認同,儲備後備传承者。

研究: 鑑定不明形制火龍的年代與族屬;採訪製作者與第一手知識;比較其他澳門島上或氹仔、路環鄉村的火龍工藝差異,排序出形制演變軌跡。

社區凝聚: 火龍文化館的存在本身,即提醒與延續社區共同的文化資產;主辦或協辦火龍進香、點燈儀式紀念日活動,重新喚起居民对傳統的記憶與情感連接。

五、比較維度:側寫其他地域火龍工藝

雖研究所注重本島「大坑」形制,但其視野更廣,常比較其他區域火龍:

1. **廣東省:** 流傳於潮州、汕頭等地,與澳門火龍工藝本出同源,是否在材料(如骨架有時改用藤條)、形態、使用油燈數量方面有所不同?2. **香港地區:** 比較澳門、香港在火龍工藝的變異、節日使用背景、與其他民俗活動的配合關係。3. **東南亞:** 在南洋華人社群,火龍元素偶見,其形制因融入當地文化而產生了什麼變化?如菲律賓聖嬰節中類似的火把節點活動?4. **對比歐美聖誕燈飾:** 開拓國際視野,展示非宗教文化中的裝飾、照明系統如何演化為文化符號。

六、質疑與反思:從傳統工藝到文化治理

火龍文化保存雖卓有成效,然亦有反思空間:

• 火是否存在安全隱患?如何透過科技協助(如溫度監測),在保留傳統儀轨的同時降低風險?• 工藝傳承象牙困境:手作工藝耗費時間,難以吸引年輕人學習;機械化大批量複製能否保留「手工記憶」?• 與都市建設的衝突?都市化加速下,節日空間、火源管理、表演場地爭取,拍照維修。• 文化治理的落實:文化館是否從基礎研究引導政府、學校、民間組織整體推動文化保護政策?

七、結論:.live a cultural flame or let it die?

大坑火龍文化館及其所代表的工作,是澳門乃至華人文化圈中少見的基於科學方法活態流傳傳統的例證。它不只是收藏導覽建築,更是一套文化保存哲學的具現化。從火龍可微觀觀察到文化傳承的動力、失傳的恐懼、工藝的價值,以及官方/民間 Power 測量下的文化」政治「參與。後續更需長期投入、跨領域對話、宣傳普及等,使大坑火龍不致 CSI easily from our memory but truly keep it alive and relevant.